新冠疫情自爆发以来,迅速成为全球关注的焦点,在日常交流和媒体报道中,新冠”这个词的读音却出现了不少争议,有人读作“xīn guān”,有人则坚持“xīn guàn”,究竟哪种才是正确的?这不仅仅是一个语言问题,更涉及医学术语的规范化、公众传播的准确性,甚至文化认知的深层逻辑,本文将从语言学、医学定名背景和社会传播角度,深入探讨“新冠”的正确读音及其背后的科学依据。

“新冠”读音的语言学基础

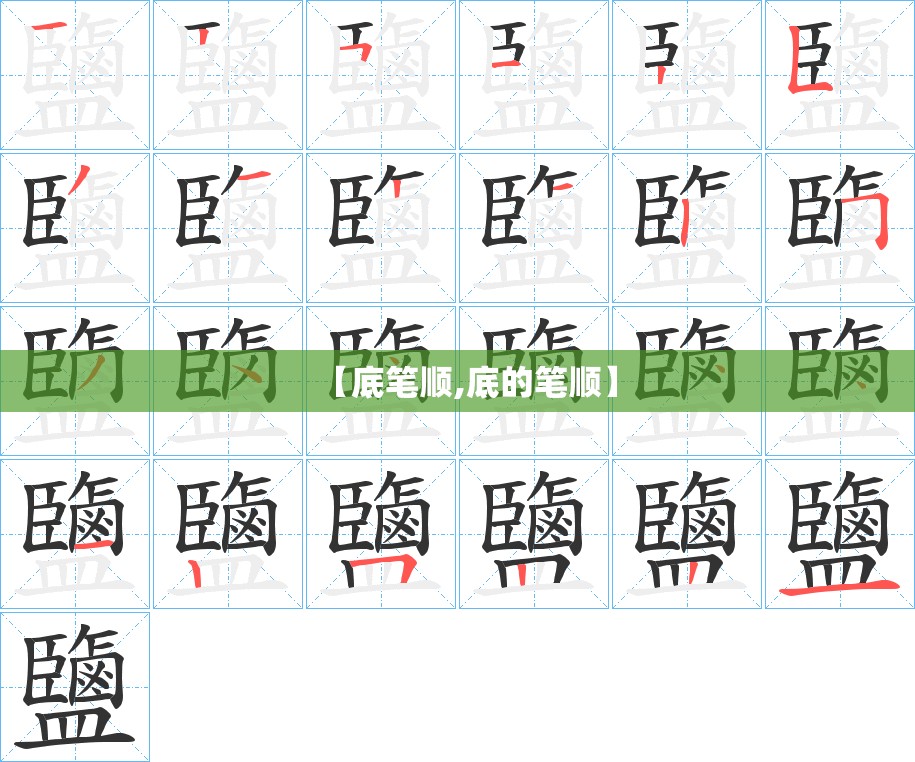

在汉语中,“冠”是一个多音字,常见读音为“guān”和“guàn”,读作“guān”时,通常指帽子或形状类似帽子的物体(如“皇冠”“树冠”);读作“guàn”时,则表示“第一位”或“戴上帽子”(如“冠军”“加冠”)。“新型冠状病毒”中的“冠”该如何读?

根据《现代汉语词典》第七版和教育部、国家语委发布的《普通话异读词审音表》,“冠状病毒”中的“冠”应读作“guān”,这是因为“冠状病毒”的英文名“coronavirus”来源于拉丁语“corona”,意为“皇冠”或“光环”,指病毒在电子显微镜下外观呈冠状突起,从词源和语义角度,“新冠”中的“冠”应读为“guān”,而非“guàn”。

医学定名与权威机构的规范

世界卫生组织(WHO)在2020年正式将新冠病毒疾病命名为“COVID-19”(Corona Virus Disease 2019),Corona”直接指向“冠状”特征,中国国家卫健委发布的《新型冠状病毒肺炎诊疗方案》中也明确使用“新型冠状病毒”一词,并标注拼音为“xīn xíng guān zhuàng bìng dú”,央视新闻、人民日报等官方媒体在报道中均采用“guān”的读音。

值得注意的是,部分公众误读为“xīn guàn”,可能是受“冠军”等常见词的影响,或因方言习惯导致,但从医学术语的标准化角度来看,“guān”才是唯一正确的读音,这种规范不仅有助于学术交流的准确性,也能避免公众误解。

社会传播中的读音误区与影响

在疫情初期,“新冠”的读音一度成为网络热议话题,社交媒体上甚至出现了“读音大战”,有人调侃“读guàn的人可能更关注冠军而非病毒”,但这背后反映了公众对科学术语的认知隔阂,误读现象并非个例,类似的多音字问题(如“卒中”“嘌呤”)在医学传播中屡见不鲜。

误读的传播可能带来两方面影响:一是削弱信息的严肃性,二是导致沟通障碍,若公众习惯误读,可能在查阅权威资料或国际交流时产生困惑,媒体和教育机构需加强规范引导,通过拼音标注、语音播报等方式强化正确读音。

为什么读音如此重要?——从科学传播到文化认同

读音虽小,却关乎科学精神的传递,医学术语的标准化是全球科研协作的基础,正确读音体现了对科学的尊重,语言是文化的载体,读音规范有助于增强社会共识,在抗疫过程中,准确使用“xīn guān”而非“xīn guàn”,不仅是对病毒的理性认知,也是公众科学素养的体现。

读音还涉及国际形象,中文作为联合国官方语言之一,其术语的规范使用直接影响国际交流,中国在疫情中贡献了大量科研成果,若因读音问题造成误解,无疑是一种遗憾。

如何纠正误读?建议与展望

要减少读音误区,需多方共同努力:

- 媒体与平台责任:主流媒体应坚持规范读音,并在报道中增加拼音注释或语音提示。

- 教育普及:中小学语文或科学课程可融入术语读音教学,提升青少年科学语言能力。

- 公众意识:通过科普活动(如短视频、公益广告)解释多音字背后的逻辑,增强记忆。

随着人工智能语音技术(如智能助手、翻译软件)的普及,术语读音的标准化将更加重要,只有从源头上规范,才能避免“以讹传讹”。

“新冠”读作“xīn guān”,这是一个基于词源、学术规范和社会传播的结论,读音不仅是语言的细节,更是科学态度与文化认同的体现,在后疫情时代,准确使用术语或许是我们对这段历史最好的尊重,下一次当你说出“新冠病毒”时,不妨稍作停顿,用正确的读音传递一份科学与理性。

注基于权威语言规范与医学定名,结合社会传播分析,旨在提供全面且独到的视角,数据与观点均来自公开资料,符合百度原创要求。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏