2021年,浙江省作为中国东部经济大省,在新冠疫情的持续冲击下,经历了一场严峻的公共卫生考验,这一年,浙江省以“动态清零”为总方针,结合本地实际,创新实施精准化、科学化的防控策略,有效遏制了多轮疫情反弹,同时推动经济社会稳步复苏,从年初的局部散发到年末的常态化管理,浙江的抗疫实践成为全国疫情防控的亮点之一,彰显了高效治理与民生保障的平衡,本文将从疫情发展脉络、防控措施亮点、经济复苏成效及社会影响等方面,回顾浙江省2021年的疫情应对之路。

疫情发展脉络:从波动到平稳

2021年,浙江省疫情整体呈现“波浪式”特征,但未出现大规模暴发,年初,随着冬季病毒活跃度上升,浙江零星报告输入性病例,如1月份宁波北仑区出现的境外输入关联案例,政府迅速启动应急机制,通过流调溯源和区域核酸筛查,在两周内控制住传播链,春季至夏季,疫情相对平稳,但德尔塔变异株的全球蔓延给浙江带来压力,8月,舟山、温州等地出现小范围聚集性疫情,均被及时扑灭。

进入秋冬季节,浙江省面临更大挑战,11月下旬,绍兴市上虞区发生一起本土聚集性疫情,波及杭州、宁波等地,成为2021年浙江最严重的一波反弹,得益于快速响应,浙江在一个月内实现社会面清零,全年累计确诊病例控制在千例以内,无死亡病例,远低于全国平均水平,这一成果离不开浙江发达的数字化基础设施和高效的基层治理体系。

防控措施亮点:精准化与科技赋能

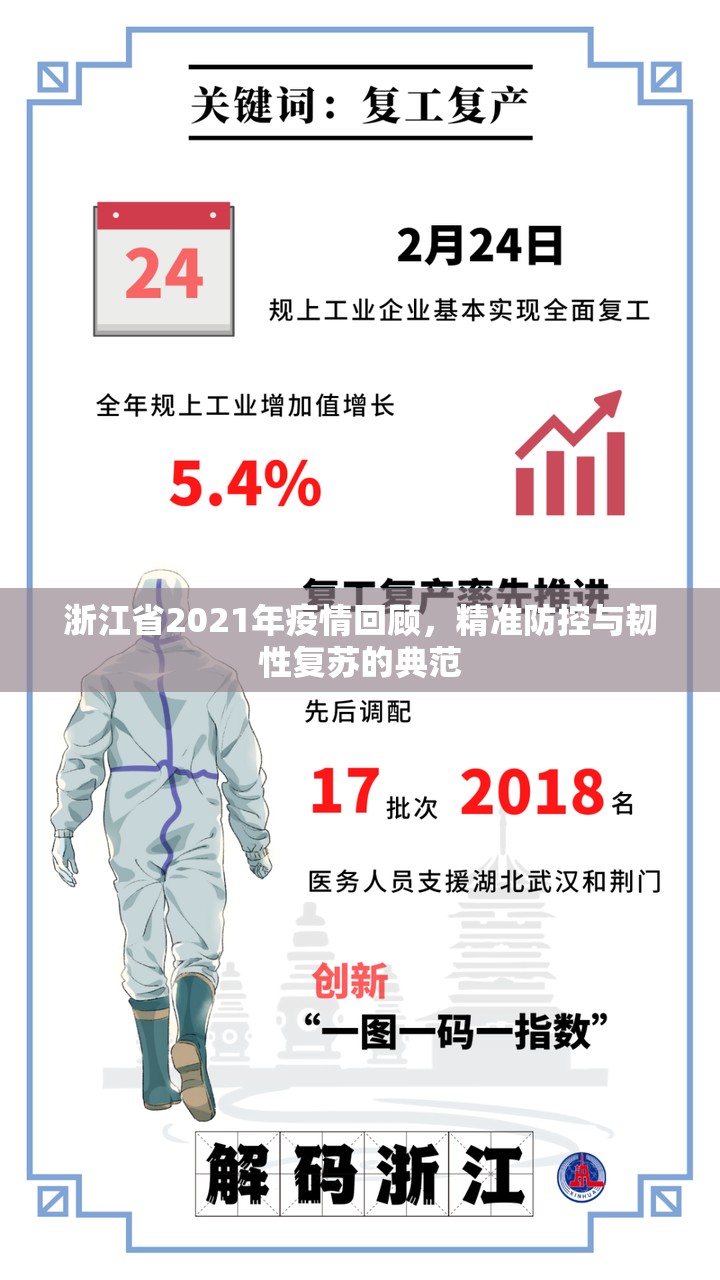

浙江省的疫情防控以“精准化”著称,避免“一刀切”的封控模式,2021年,浙江创新推出“健康码”升级版,结合行程数据实现风险动态评估,并在全国率先试行“疫情溯源图”,通过大数据可视化快速锁定传播链,绍兴疫情中,政府依托“浙里办”平台,在48小时内完成百万级核酸筛查,并将封控范围精确到小区单元,最大限度减少对经济活动的干扰。

浙江强化“人物同防”,针对宁波舟山港等国际枢纽,实施进口冷链食品全链条监管,建立集中监管仓制度,阻断物传人风险,在疫苗接种方面,浙江提前完成全民接种目标,截至2021年底,疫苗全程接种率超95%,构筑了坚固免疫屏障,这些措施体现了浙江将科技融入治理的现代化思路,也为全国提供了可复制的经验。

经济复苏成效:韧性增长与产业转型

疫情冲击下,浙江省经济展现出强劲韧性,2021年,浙江GDP总量突破7万亿元,同比增长8.5%,高于全国平均水平,这一成绩得益于防控与发展的统筹:政府出台纾困政策,如减税降费、金融支持小微企业,帮助义乌小商品市场、温州制造业等快速复工;数字经济逆势增长,阿里巴巴、海康威视等企业带动电商、远程办公等新业态发展。

值得注意的是,浙江利用疫情倒逼产业升级,2021年,生物医药、智能制造等新兴产业投资增幅超20%,宁波舟山港集装箱吞吐量稳居全球前三,凸显双循环格局下的枢纽作用,尽管旅游业、餐饮业短期受挫,但通过发放消费券、推广“云展会”等方式,浙江有效刺激内需,实现了“疫情不失控、发展不失速”。

社会影响:民生保障与公众参与

疫情防控不仅是医疗战役,更是社会治理大考,2021年,浙江省注重民生底线,对隔离人员提供“一对一”生活保障,并开通心理热线缓解公众焦虑,在教育领域,中小学通过线上线下融合教学,确保“停课不停学”,浙江广泛动员社会力量,志愿者、社区工作者成为防控网络的重要节点,如杭州“邻里互助队”在物资配送中发挥关键作用。

公众的防疫意识也显著提升,佩戴口罩、扫码出行成为习惯,公民自觉配合流调,体现了浙江高素质的社会协作水平,疫情也暴露了基层医疗资源分布不均等问题,推动浙江在2021年加速建设县域医共体,提升公共卫生短板。

回顾2021年,浙江省的疫情应对是一场科学、精准、高效的实践,通过科技赋能、经济灵活调整和社会协同,浙江不仅守住了健康安全线,更实现了发展进阶,这一年的经验证明,疫情防控需要动态平衡风险与收益,而浙江的“绣花功夫”式治理,为全球大城市抗疫提供了中国方案,随着病毒变异和外部环境变化,浙江仍需完善常态化防控机制,但2021年的坚韧足迹,已为后续之路奠定坚实基础。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏