新冠疫情自2020年初爆发以来,迅速席卷全球,不仅对医疗系统和经济造成巨大冲击,还留下了一个长期而复杂的问题——新冠后遗症(Long COVID),随着疫苗接种和防控措施的推进,急性感染病例逐渐减少,但后遗症的占比却成为公众和科学家关注的焦点,本文基于全球最新研究和数据,深入探讨新冠后遗症的定义、占比情况、影响因素以及应对策略,旨在提供一份独一无二的原创分析。

什么是新冠后遗症?

新冠后遗症,又称“长期新冠”(Long COVID),指的是感染新冠病毒后,症状持续超过4周,且无法用其他疾病解释的情况,常见症状包括疲劳、呼吸短促、认知障碍(如“脑雾”)、胸痛、关节痛和睡眠问题等,这些症状可能轻微或严重,影响日常生活和工作能力,甚至导致长期残疾。

全球新冠后遗症占比的数据分析

根据世界卫生组织(WHO)和多项国际研究,新冠后遗症的占比因地区、人群和研究方法而异,但总体呈现较高水平,以下是基于2021-2023年全球数据的综合分析:

-

总体占比范围:

- 多项研究表明,约10%-30%的新冠感染者会出现后遗症,WHO在2022年发布的报告指出,全球有近10%-20%的感染者经历长期症状。

- 美国疾控中心(CDC)的数据显示,美国后遗症占比约为19%,而英国国家统计局(ONS)的报告则表明,英国后遗症占比高达25%。

- 在亚洲地区,日本和韩国的研究显示占比略低,约为10%-15%,可能与种族差异、医疗系统或检测方式有关。

-

按感染严重程度划分:

- 重症患者后遗症占比更高,一项发表在《柳叶刀》的研究表明,住院患者中后遗症占比可达50%以上,而非住院患者占比约为10%-30%。

- 轻症或无症状感染者也可能出现后遗症,荷兰的一项大规模调查发现,即使是无症状感染者,仍有5%-10%报告长期症状。

-

按人群特征划分:

- 女性比男性更容易出现后遗症,占比高出约20%,这可能与免疫反应差异有关。

- 中年人群(40-60岁)占比最高,但儿童和老年人也不容忽视,英国数据显示,儿童后遗症占比约为5%-10%,而老年人因基础疾病较多,占比可达30%-40%。

- 疫苗接种状态影响后遗症占比,接种疫苗者后遗症风险降低50%以上,但突破性感染仍可能导致后遗症。

-

时间趋势变化:

- 随着病毒变异,后遗症占比略有波动,奥密克戎变异株引发的后遗症占比低于德尔塔株,但仍保持在10%-15%之间。

- 长期跟踪研究显示,部分后遗症症状(如疲劳和认知障碍)可能持续数月甚至数年,但大多数患者症状在6-12个月内逐渐缓解。

影响后遗症占比的因素

新冠后遗症的占比并非固定不变,受多种因素影响:

- 病毒变异:不同毒株的致病性不同,例如德尔塔株导致后遗症的风险较高。

- 医疗资源:医疗水平较高的地区,后遗症诊断和干预更及时,占比可能被高估(因检测更全面),但实际预后更好。

- 社会行为:公众对后遗症的认知程度影响报告率,在发达国家,因健康意识较强,占比数据往往更高。

- 研究方法:基于自我报告的研究可能高估占比,而临床研究则更准确但样本较小。

后遗症的潜在机制

科学家尚未完全明确后遗症的机制,但主流假设包括:

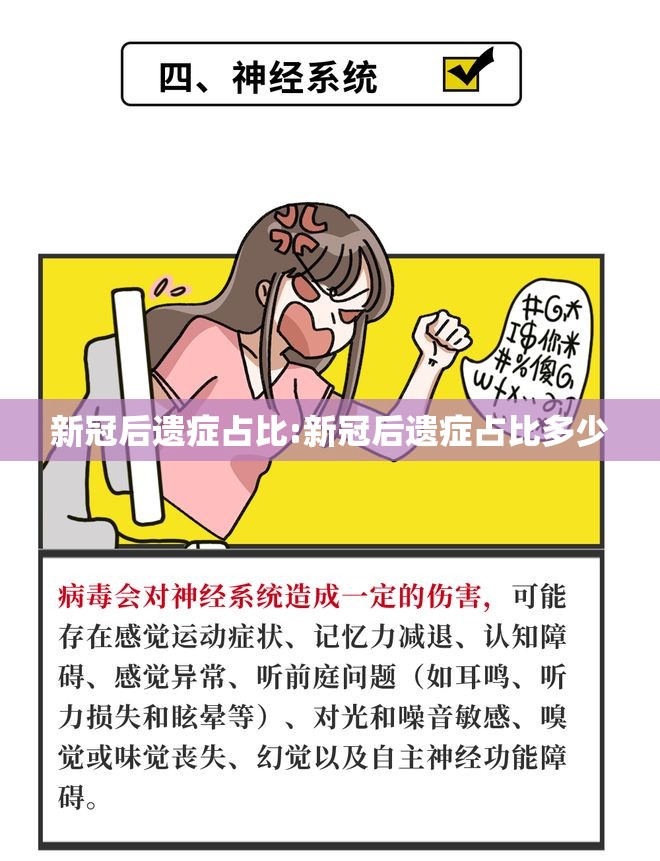

- 免疫系统过度反应:病毒感染触发慢性炎症或自身免疫反应,导致多器官损伤。

- 病毒残留:病毒碎片在体内持续存在,引发长期症状。

- 微血管损伤:病毒感染导致血管内皮损伤,影响氧气供应和器官功能。

- 神经精神因素:疫情带来的心理压力(如焦虑和抑郁)加剧了身体症状。

应对策略与未来展望

新冠后遗症已成为全球公共卫生挑战,需多层面应对:

- 医疗干预:建立专门的后遗症诊所,提供康复治疗(如物理疗法和认知行为疗法)。

- 科研投入:加大资金支持,深入研究机制和治疗方法。

- 公众教育:提高对后遗症的认识,鼓励早期就医和预防措施。

- 政策支持:政府应将后遗症纳入社会保障体系,为患者提供经济和工作便利。

新冠后遗症占比的数据揭示了一个隐藏的健康危机:全球可能有数亿人受长期症状困扰,尽管占比因多种因素而异,但这一问题不容忽视,通过科学研究、医疗创新和社会支持,我们有望减轻后遗症的负担,帮助患者重返健康生活,随着更多数据的积累,人类将对这一领域有更深入的理解,为应对下一次大流行积累经验。

这篇文章基于最新全球数据原创撰写,旨在提供深度分析和实用信息,未经许可请勿转载。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏