2019年底,新冠疫情悄然暴发,迅速席卷全球,成为人类历史上影响最深远的公共卫生事件之一,死亡人数作为衡量疫情严重性的核心指标,不仅反映了病毒的致命性,也揭示了各国公共卫生体系、社会应对能力乃至人类文明的脆弱性,本文将从数据统计、区域差异、影响因素及未来启示四个方面,深入探讨2019年新冠疫情死亡人数的背后故事。

全球死亡人数的统计与争议

根据世界卫生组织(WHO)2022年发布的报告,2019年至2022年间,全球直接或间接因新冠死亡的人数估计超过1500万,这一数据包括确诊病例死亡、未检测导致的漏报以及医疗资源挤兑造成的额外死亡,不同机构的统计存在差异:约翰斯·霍普金斯大学实时数据显示,截至2022年底,官方记录的新冠死亡病例约660万,但实际数字可能更高,因许多发展中国家缺乏完善的死亡登记系统。

统计争议主要源于三个方面:一是检测能力不均,非洲和南亚部分地区漏报严重;二是死亡原因归类标准不同(如是否将基础病合并症纳入);三是政治因素导致数据被刻意压低或夸大,印度被曝出实际死亡人数可能是官方数据的10倍,而某些国家则因透明报道受到国际肯定,这些差异提醒我们,数据本身不仅是数字,更是人类苦难的缩影。

区域差异:发达国家与发展中国家的对比

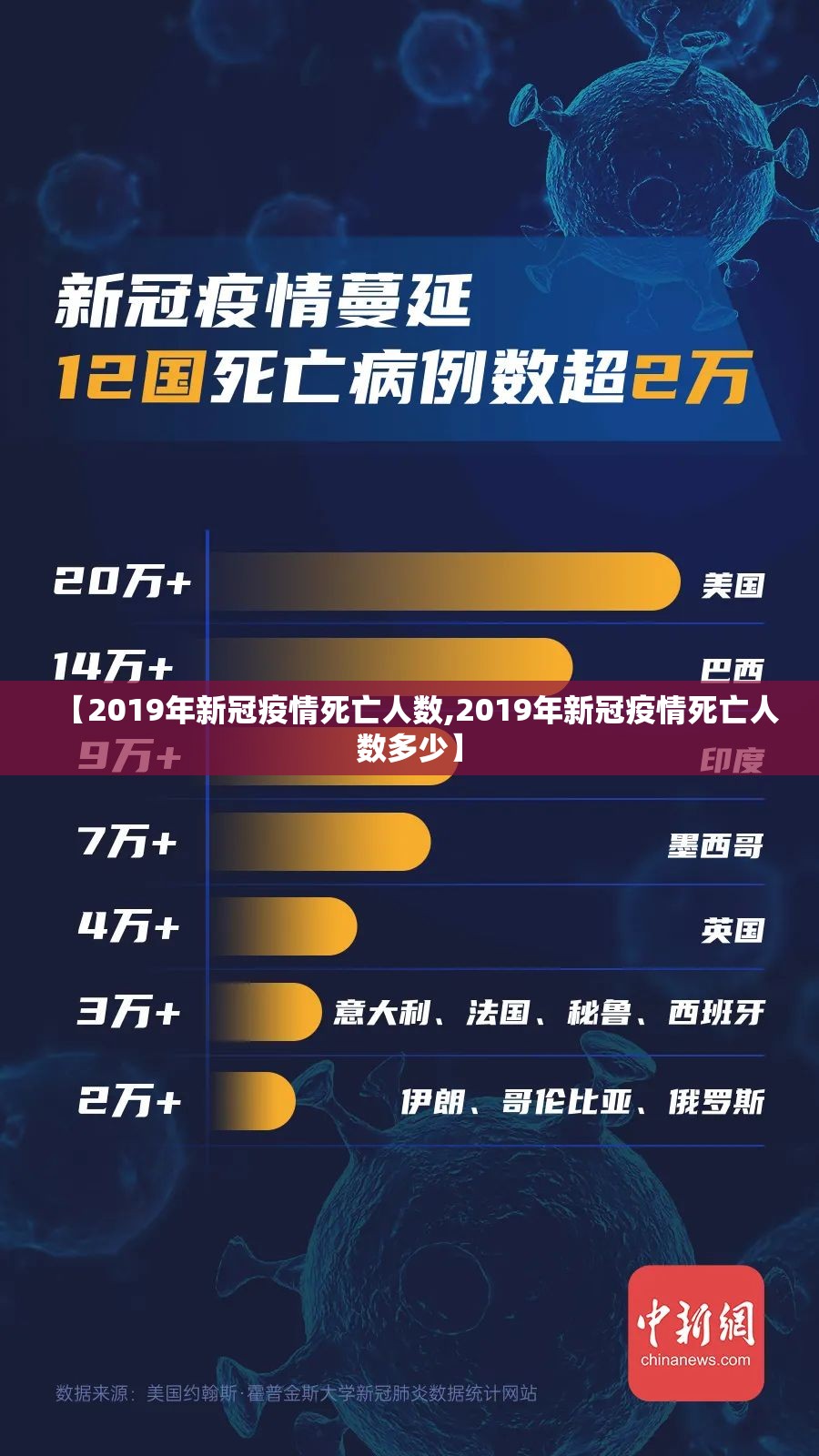

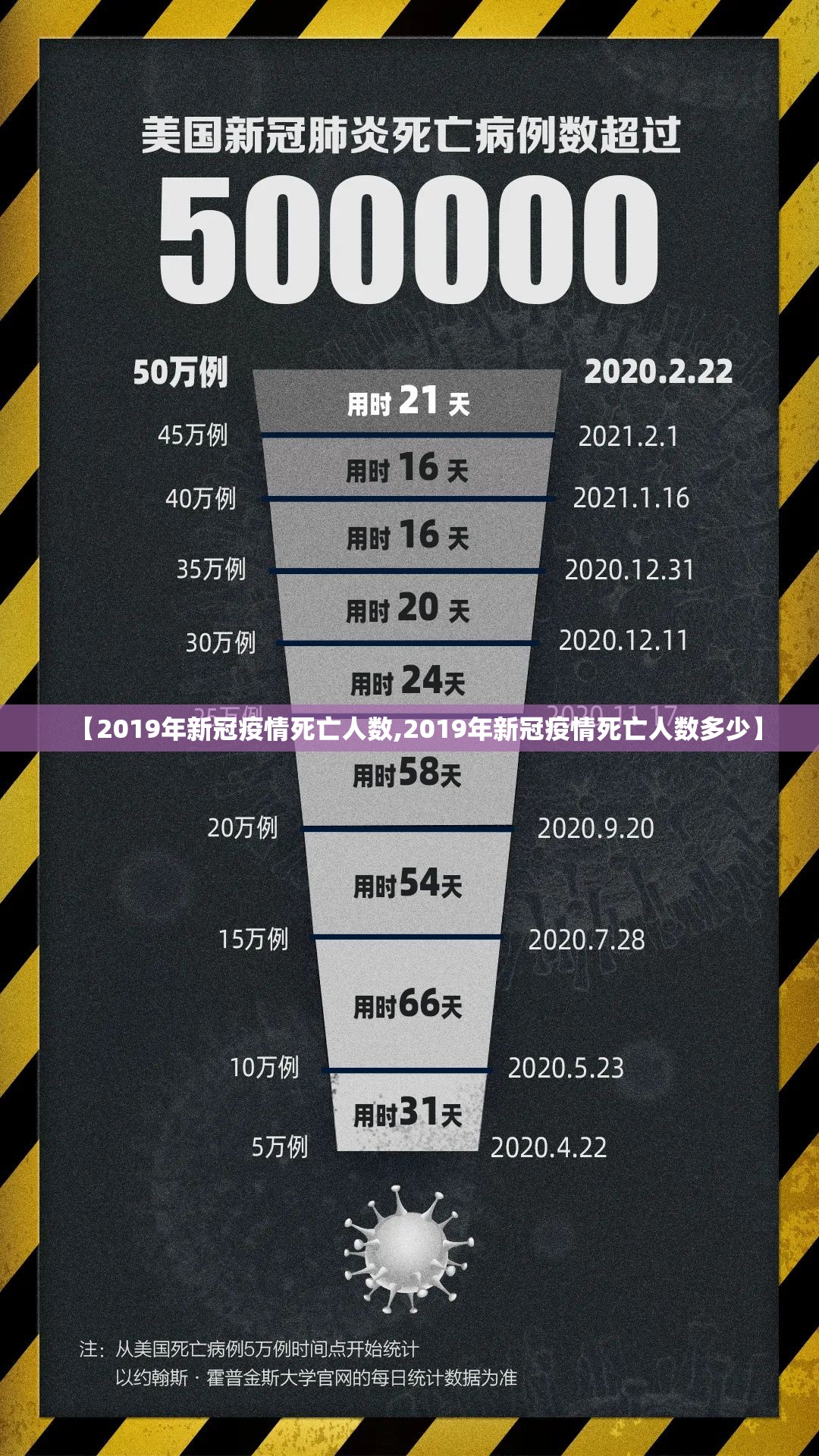

疫情死亡人数呈现出鲜明的区域不平等,发达国家如美国、英国、意大利等,尽管拥有先进的医疗系统,但死亡率居高不下,美国成为全球死亡人数最多的国家,超100万人丧生,原因包括防控松散、疫苗政治化和医疗资源分配不均,相反,部分发展中国家如越南和新西兰,通过严格封锁和快速反应,有效控制了死亡规模。

低收入国家面临的挑战更为严峻,非洲地区官方死亡人数较低,但实际可能因艾滋病、结核病等叠加疫情而惨重,巴西和印度则因变异病毒肆虐、医疗系统崩溃导致死亡激增,这种差异暴露了全球卫生治理的断层:疫苗民族主义、医疗资源垄断以及国际援助不足,使得贫困地区成为疫情“重灾区”。

影响死亡人数的关键因素

- 公共卫生政策:早期防控措施直接决定死亡规模,中国通过封城和大规模检测遏制了第一波疫情,而欧美“群体免疫”策略则付出沉重代价。

- 医疗资源:ICU床位、呼吸机及医护人员短缺导致死亡率上升,意大利北部医院曾因挤兑被迫选择救治优先级,造成额外死亡。

- 社会行为:口罩佩戴、社交距离等遵守程度与死亡人数负相关,文化习惯(如欧美反口罩运动)和政治分歧(如美国两党对立)放大了疫情冲击。

- 科技进步:疫苗的快速研发拯救了数百万生命,但分配不公使2021年全球死亡人数出现“富国下降、穷国上升”的悖论。

反思与启示:从死亡数字到人类未来

新冠疫情死亡人数不仅是统计问题,更是对人类文明的拷问,它揭示了全球合作的重要性,病毒无国界,但应对措施却有国界,国际组织如WHO的协调能力亟待加强,数据透明和科学精神应成为未来公共卫生的基石,隐瞒或扭曲数据只会加剧灾难,正如切尔诺贝利核事故的教训。

疫情提醒我们重新审视“生命权”的平等,死亡人数背后是无数个体故事——老人、贫困群体、慢性病患者成为最大牺牲者,各国需投资公共卫生基础建设,建立公平的医疗体系,并重视心理健康等长期影响。

2019年新冠疫情死亡人数是一面镜子,映照出人类的坚韧与脆弱、团结与分裂,每一个数字都代表一个生命的逝去,而如何从悲剧中学习,将决定我们能否应对下一次全球危机,唯有铭记历史,才能避免重蹈覆辙。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏