在信息爆炸的时代,我们每天都会接触到大量新词汇,尤其是新冠疫情暴发以来,“新冠”这个词几乎成了全球日常用语的一部分,但你是否曾疑惑过:“新冠”到底该怎么读?是“xīn guān”还是“xīn guàn”?这个问题不仅关乎发音,更涉及对疫情的科学认知和防疫态度,本文将从语音、语义到社会影响,带你全面解读“新冠咋读”背后的故事。

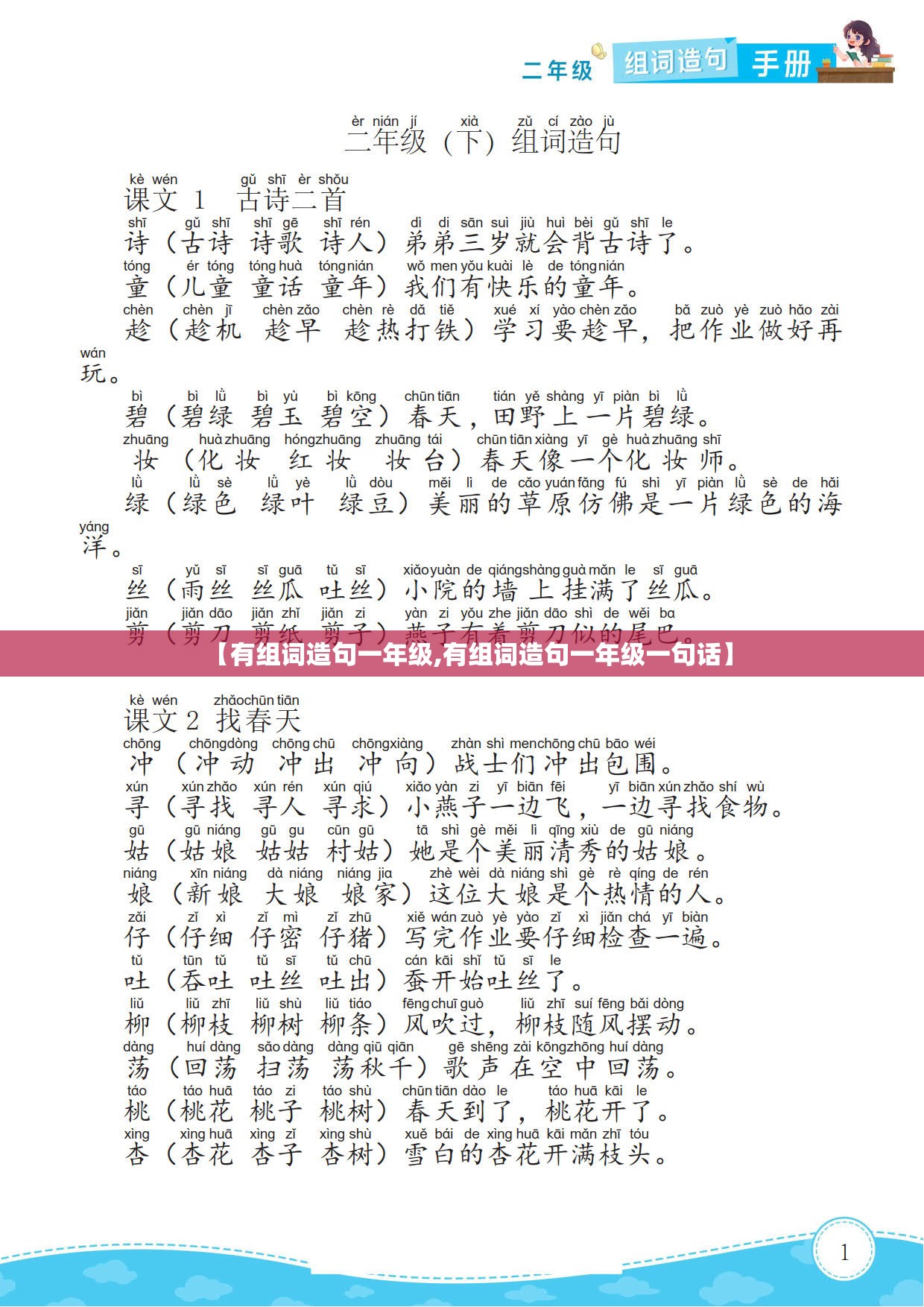

语音解析:“新冠”的正确读法

从汉语拼音来看,“新冠”一词中的“冠”是一个多音字,常见读音有“guān”和“guàn”,在“新冠”中,它读作“guān”,意为“冠状病毒”的“冠”(指病毒表面的冠状突起),标准读音是“xīn guān”,而不是“xīn guàn”(后者多用于“冠军”等词),这一读音在《现代汉语词典》和国家语委的规范中均有明确标注,值得注意的是,部分地区方言或口语中可能存在误读,但官方和学术场合均以“guān”为准。

语义延伸:什么是“新冠”?

“新冠”是“新型冠状病毒”的简称,英文为“Novel Coronavirus”(2019-nCoV),后世界卫生组织正式命名为“COVID-19”。“新型”指此前未在人类中发现过的病毒株,“冠状”则形容病毒在显微镜下的形态像王冠一样,这一命名不仅体现了科学分类,也强调了其未知性和危险性,从语义上看,“新冠”一词承载了全球对疫情的集体记忆,它不仅是医学术语,更成为社会变革的符号。

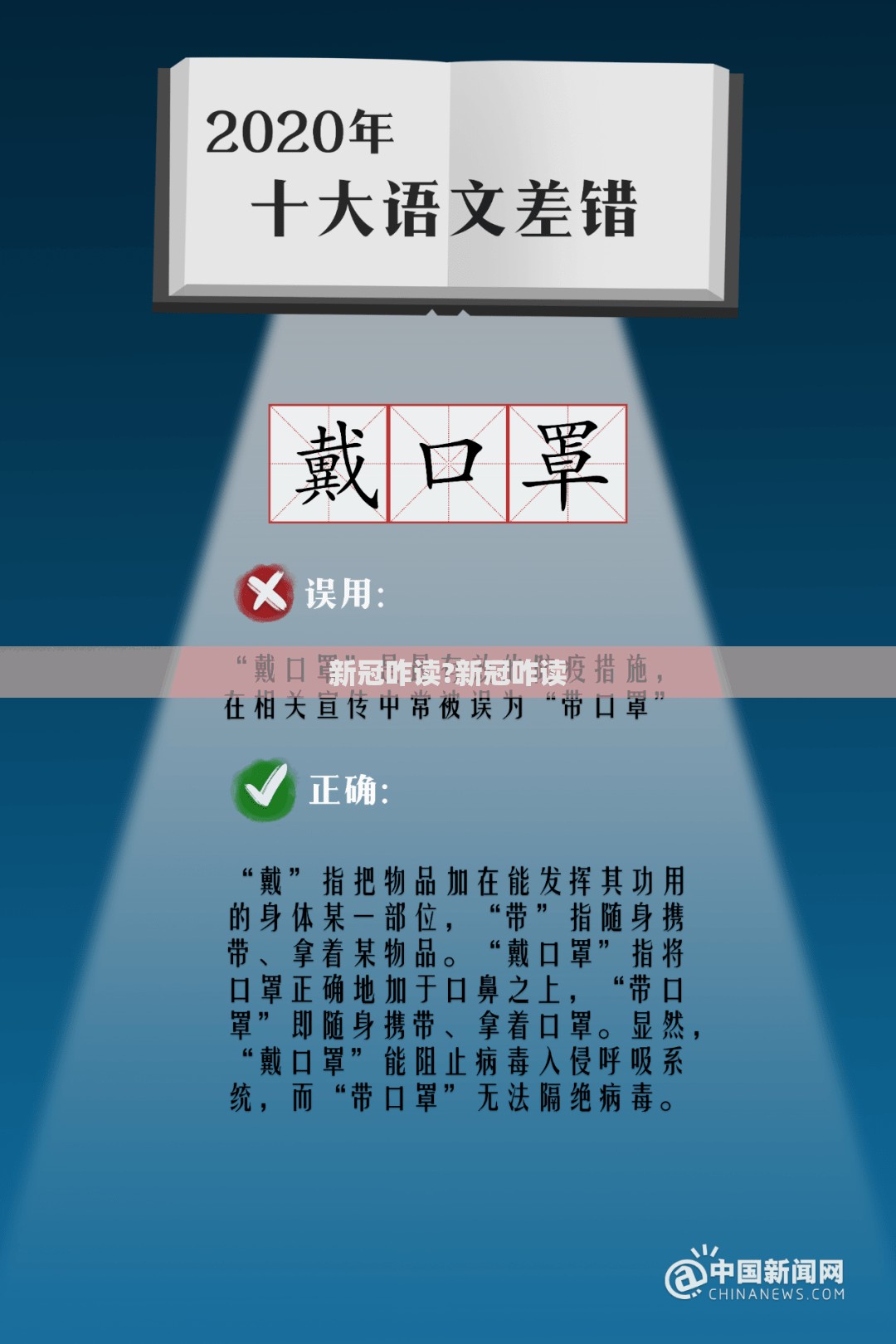

社会现象:误读背后的认知误区

“新冠咋读”之所以引发讨论,部分源于公众对疫情的认知差异,疫情期间,许多人在社交媒体上误读为“xīn guàn”,甚至衍生出“新冠冠军”(误读谐音)等调侃,这反映了疫情初期信息混乱和公众焦虑,某些地区因方言影响(如南方口音中“官”与“冠”发音相近),进一步加剧了误读,这种语言现象背后,其实是公众对科学知识的需求——正确读音有助于促进对病毒的理性认知,避免谣言传播。

科学防疫:从“读对”到“做对”

读音虽小,却关乎防疫大局,正确读准“新冠”,是科学防疫的第一步,世界卫生组织多次强调,准确的信息传播能减少恐慌,提升防疫效率,在公共卫生宣传中,统一读法有助于确保指南的清晰性(如“戴口罩”“勤洗手”等措施),反之,误读可能导致信息失真,甚至影响政策执行,数据显示,在疫情高发期,语音搜索中“新冠咋读”的查询量激增,说明公众正主动寻求权威答案,这体现了社会防疫意识的提升。

全球视角:语言与文化的互动

“新冠”一词不仅在中国,在全球语言中也留下印记,英语中“COVID”读作/ˈkoʊvɪd/,西班牙语为“COVID-diecinueve”,日语则音译为“新型コロナ”,不同语言的读法差异,反映了文化适应过程,中文简化简称“新冠”,便于传播;而英文全称强调“2019年”的时间节点,这种语言多样性,既展示了人类应对危机的共性,也凸显了本地化沟通的重要性,正确读音不仅是语言规范,更是跨文化理解的基础。

读准“新冠”,守护健康

“新冠”应读作“xīn guān”,这不仅是一个语音问题,更是科学精神和防疫态度的体现,从个人到社会,正确发音能促进信息准确传递,减少误解,助力全球抗疫,随着疫情演变,新词汇可能继续涌现,但核心不变:用知识武装自己,用理性应对挑战,下次当有人问“新冠咋读”时,你可以自信地给出答案,并传递一份科学防疫的责任感。

通过这篇文章,我们不仅解决了读音疑问,更深入探讨了疫情时代的语言与社会互动,希望读者能从中获得启发,在日常生活中学以致用,共同构建更健康的信息环境。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏