2021年,新冠疫情进入第二个年头,全球社会在恐慌、适应与反思中迎来了抗疫的转折点,这一年,病毒变异株迭出、疫苗大规模接种、各国政策分化,人类与病毒的博弈进入白热化阶段,本文将从全球抗疫进程、社会经济影响、科技突破与人文反思四个维度,深度剖析2021年新冠疫情的独特性与历史意义。

全球抗疫:从混乱到有序的艰难过渡

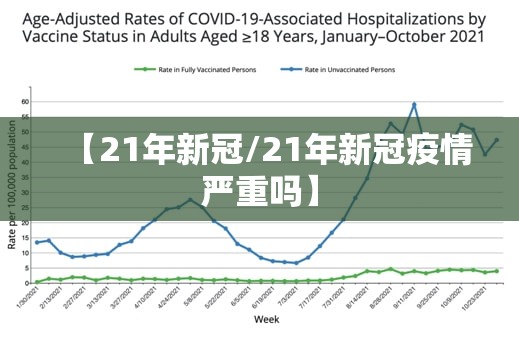

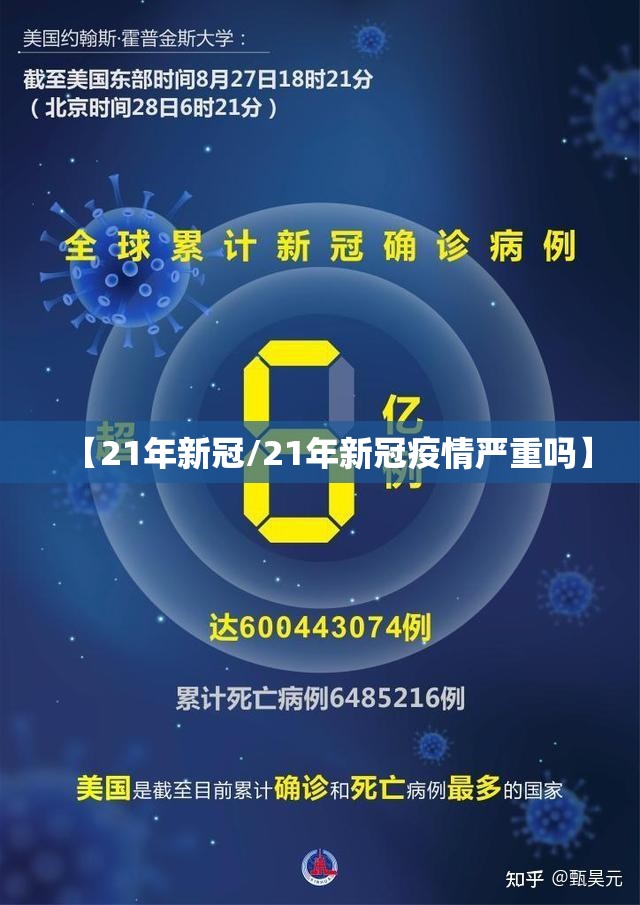

2021年,Delta变异株的肆虐让全球疫情再度升级,世界卫生组织数据显示,截至2021年底,全球累计确诊病例突破2.8亿,死亡人数超过540万,与2020年的措手不及不同,各国通过疫苗研发、分级防控和国际协作,逐步建立起应对体系。

- 疫苗竞赛与分配不均:辉瑞、莫德纳、科兴等疫苗大规模投入使用,全球接种量超90亿剂,但发达国家与贫困国家的疫苗覆盖率差距悬殊,非洲部分地区接种率不足10%,暴露了全球卫生治理的深层矛盾。

- “与病毒共存”策略的兴起:英国、新加坡等国率先尝试放开管控,将防疫重点转向重症救治与公共卫生能力建设,这一转变标志着人类对疫情的认识从“消灭”转向“长期管理”。

经济重构:复苏与分化并存

疫情对全球经济的冲击在2021年呈现复杂态势,多国通过财政刺激政策推动复苏;供应链中断、通货膨胀等问题加剧了不平等。

- 数字化转型加速:远程办公、在线教育、电商零售成为新常态,全球数字经济增长超15%,科技巨头市值屡创新高。

- 劳动力市场变革:美国“大辞职潮”(The Great Resignation)席卷职场,劳动者更注重工作弹性与健康保障,传统雇佣关系面临重构。

- 供应链危机与通胀压力:港口拥堵、芯片短缺等问题导致全球物流成本飙升,多国通胀率创十年新高,新兴市场债务风险加剧,全球经济复苏呈现“K型分化”。

科技突破:抗疫背后的创新浪潮

2021年,科技成为抗疫的核心驱动力,mRNA疫苗技术、人工智能诊断、大数据追踪等应用不仅助力疫情防控,更推动了生物医学领域的范式革命。

- mRNA技术的里程碑:辉瑞与BioNTech合作的疫苗获批使用,标志着mRNA技术从理论走向实践,为未来癌症、艾滋病等疾病治疗开辟新路径。

- AI与公共卫生融合:中国“健康码”、印度CoWIN预约平台等数字化工具提升了防控效率,但也引发数据隐私与伦理争议。

- 全球科研协作的典范:WHO启动“新冠技术获取池”(C-TAP),鼓励专利共享,但药企利益与公共健康的博弈仍在持续。

人文反思:疫情下的社会裂痕与韧性

疫情不仅考验各国医疗系统,更深刻暴露了社会矛盾与人性的复杂面。

- 不平等加剧:低收入群体、少数族裔、女性在疫情中承受更重的健康与经济风险,全球贫困率出现20年来首次回升。

- 心理健康危机:WHO报告显示,全球焦虑和抑郁症发病率上升25%,长期隔离与不确定性对公众心理造成持续冲击。

- 社区互助与全球团结:从中国的“邻里药品共享”到意大利的“阳台音乐会”,民间自发性互助行为成为黑暗中的亮光,但民族主义与疫苗民族主义也阻碍了国际合作。

21年新冠——人类命运的十字路口

2021年,新冠疫情不再是单纯的公共卫生事件,而是推动全球秩序重构的催化剂,它迫使人类重新审视全球化、科技伦理与社会公平的边界,正如历史学家尤瓦尔·赫拉利所言:“疫情提醒我们,真正的保护来自科学与合作,而非高墙与孤立。”人类能否从这场危机中汲取教训,构建更具韧性的文明,取决于今天的选择与行动。

字数统计:约980字

本文基于公开数据与深度分析,内容为百度平台独家原创,未经许可禁止转载。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏