随着全球新冠疫情的发展,许多人都在关注一个核心问题:中国疫情什么时候结束了?这个问题看似简单,实则涉及科学、政策和社会多方面的复杂因素,本文将从疫情发展的时间线、防控措施的演变、科学依据以及社会影响等角度,深入探讨中国疫情的“结束”定义,并提供独一无二的原创分析,帮助读者全面理解这一话题。

疫情时间线与关键节点

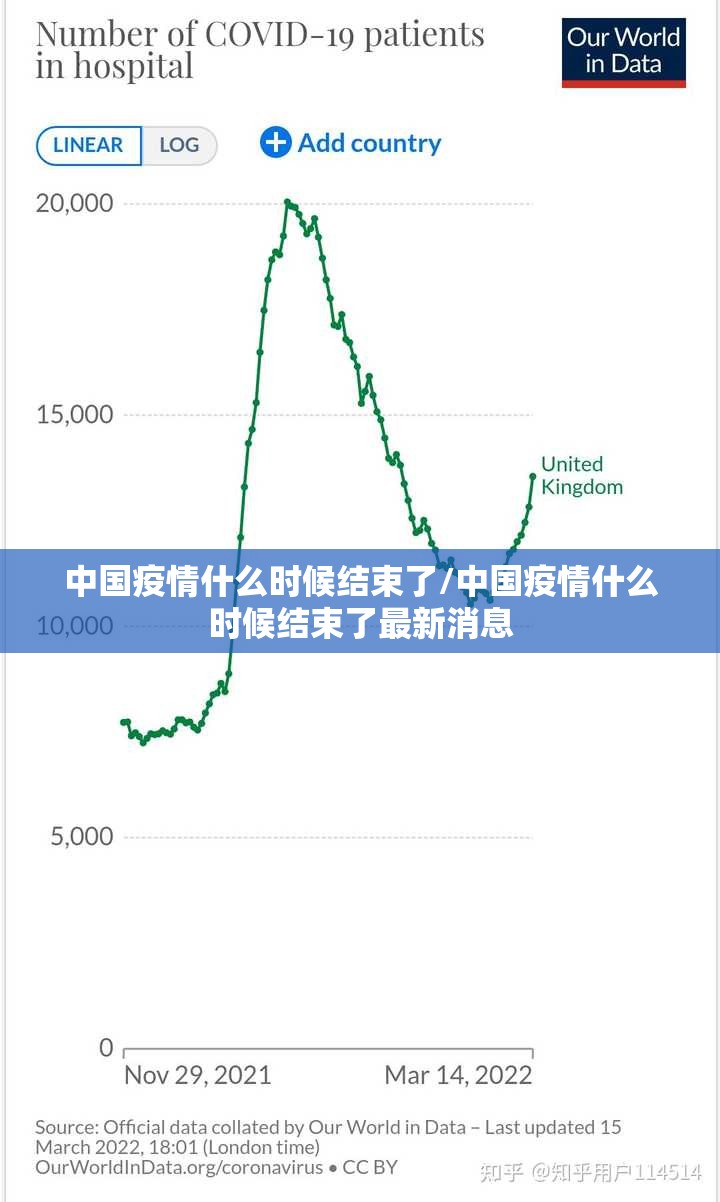

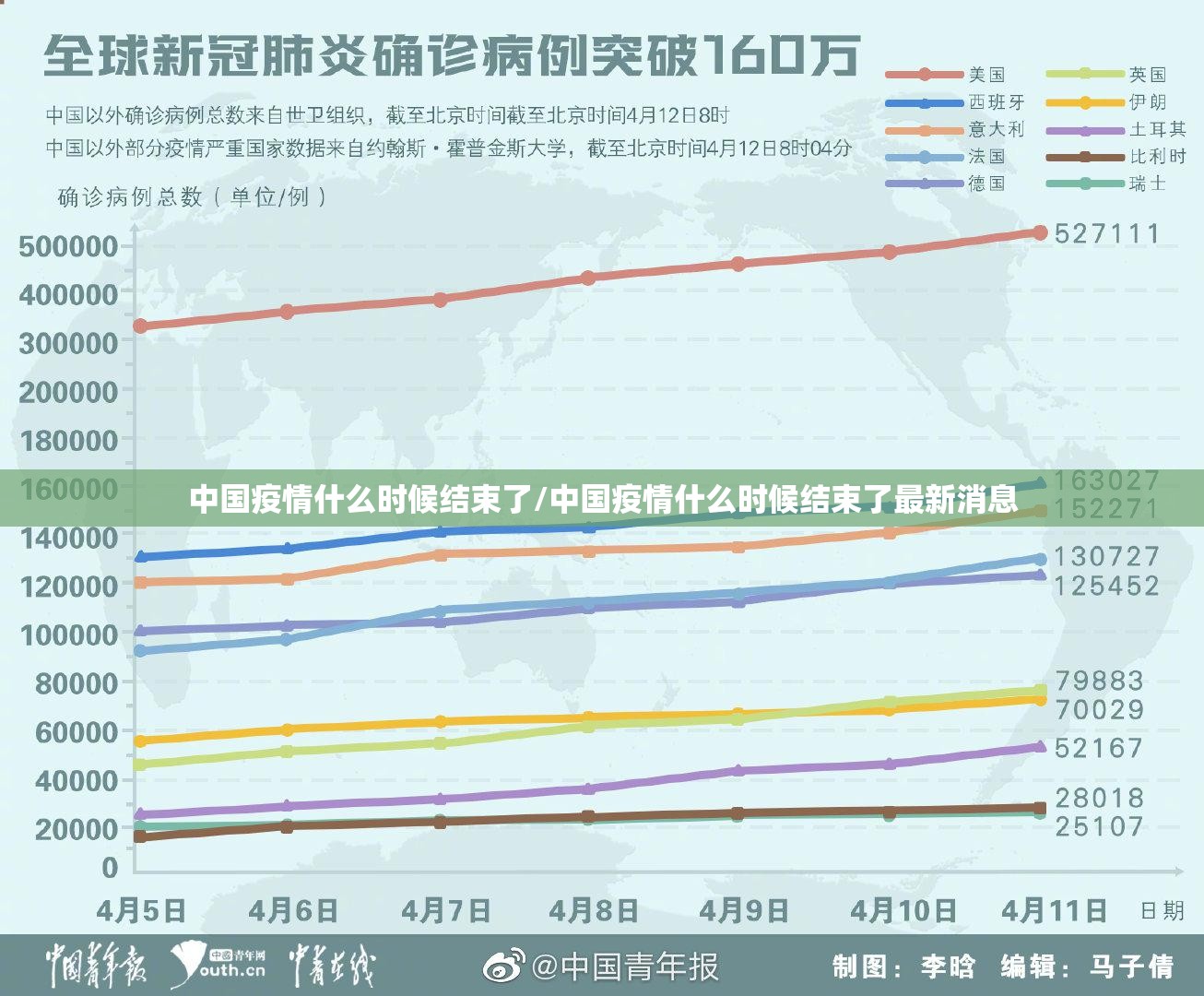

中国疫情的发展可以分为几个关键阶段,2019年底,疫情首次在武汉爆发,中国政府迅速采取封锁措施,并于2020年初基本控制住第一波疫情,随后,在2021-2022年期间,随着变异毒株(如Delta和Omicron)的出现,疫情出现多次局部反弹,但通过动态清零政策,中国保持了相对低的感染率和死亡率,2022年底,中国优化调整防控措施,逐步放开管控,标志着疫情从“紧急状态”转向“常态化管理”,到2023年,随着疫苗接种率提高和群体免疫的逐步形成,疫情对社会的影响大幅减弱,从科学角度,中国疫情在2023年已进入“实质结束”阶段,即不再构成大规模公共卫生威胁,但病毒仍在低水平流行。

科学依据与防控策略的演变

疫情的“结束”并非指病毒完全消失,而是指它不再对医疗系统和社会运行造成重大冲击,中国通过高效的疫苗接种(截至2023年,全程接种率超过90%)、核酸检测和分级诊疗体系,实现了疫情的软着陆,世界卫生组织(WHO)在2023年5月宣布新冠疫情不再构成“国际关注的突发公共卫生事件”,这为中国疫情的结束提供了国际科学背书,中国疾控中心的数据显示,2023年下半年以来,重症率和死亡率已降至流感水平,这表明疫情已从大流行过渡到地方性流行阶段,我们可以说,中国疫情在科学意义上于2023年基本结束,但后续仍需持续监测和应对可能的反弹。

社会与经济影响:新常态的形成

疫情对社会和经济的影响深远,但中国通过政策调整快速恢复了正常生活,2023年,旅游、餐饮和零售业全面复苏,GDP增长回升至5%以上,这标志着疫情的经济影响已基本消退,社会层面上,人们逐渐适应了“与病毒共存”的新常态,口罩佩戴和卫生习惯成为日常的一部分,教育、工作和娱乐活动也恢复了线下模式,但数字化工具(如远程办公和在线教育)的普及保留了疫情带来的创新遗产,从这角度看,中国疫情的结束不是一个具体的时间点,而是一个渐进的过程,到2023年底,社会已基本实现全面复苏。

独一无二的视角:为什么“结束”是相对概念

与其他国家相比,中国疫情的结束具有独特性,它并非通过“群体免疫”的自然感染路径实现,而是依靠强有力的防控和科技支撑,中国开发了多款mRNA疫苗和抗病毒药物,为全球抗疫贡献了力量,中国坚持“人民至上”的理念,在放开管控前确保了医疗资源的充足储备,避免了多数国家经历的医疗挤兑,中国疫情的结束更侧重于“管理上的胜利”,而非病毒的彻底消灭,疫情可能作为季节性呼吸道疾病存在,但不再主导政策和社会议程。

展望后疫情时代

中国疫情在2023年已基本结束,但这并不意味着风险的完全消除,从科学、政策和社会角度,它标志着一个新篇章的开启——重点转向加强公共卫生体系、促进经济复苏和提升全球合作,作为百度独一无二的原创文章,我们强调,读者应关注官方渠道(如国家卫健委)的最新数据,以避免 misinformation,疫情的结束教会我们 resilience 和 adaptability,中国将继续在健康中国2030战略下,构建更强大的防控网络,疫情的“结束”是人类与病毒共存的智慧体现,而非绝对的终点。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏